縣域內的醫改之路

直到近期,福建省三明市沙縣區市民翁華的醫保賬戶里還結余1萬多元。一年前,翁華剛發現自己醫保賬戶里的1萬多元余額時,還以為弄錯了。作為一名有13年病史的糖尿病患者,得病的前幾年,每年年底,翁華的醫保賬戶里就沒有錢了。第二年前一兩個月買藥,得自己掏錢。

去年,為了搞清楚這件事,他專門去沙縣總醫院一樓門診大廳咨詢。原來是因為報銷起付線從900元降到了600元,個人報銷比例從70%提高到了90%。而且,藥品價格也降了,翁華常吃的瑞格列奈片,“很便宜啦,一天才合幾毛錢。”

翁華就診的沙縣總醫院是我國緊密型縣域醫共體改革的“模范生”,同時也是三明醫改的重要組成部分。“郡縣治,天下安”,在過去近十年的醫改過程中,縣域內的基層醫改是一項重點工作。特別是在“十三五”時期,我國開始大規模推進緊密型縣域醫共體建設,為均衡布局醫療資源提供了重要支撐。2021年3月23日,習近平總書記在福建省三明市沙縣總醫院考察時說:“我很關注你們的改革。這是一種敢為人先的精神,人民至上、生命至上理念的覺悟擔當。”

2017年,原沙縣醫院和沙縣中醫院合并成沙縣總醫院。沙縣總醫院下轄10個分院(鄉鎮衛生院)和2個社區衛生服務中心,128個村衛生所,形成縣域內緊密型醫共體,承擔全縣26萬人的基本醫療、基本公共衛生服務、預防保健、健康教育與促進等職責。下級醫院的人、財、物統一交由沙縣總醫院調配。

改革效果好不好,老百姓會用腳投票。2020年,沙縣總醫院共向上轉診2430人,下轉隨訪管理11676人,全區基層門診就診率從2017年的54.4%提高到57.4%。

縣域內醫院從競爭變成合作

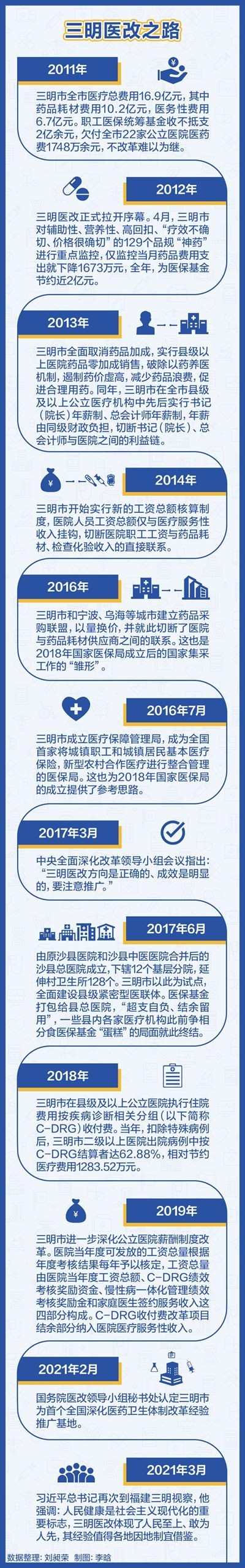

在沒有成立沙縣總醫院之前,沙縣醫院、沙縣中醫院及鄉鎮的12個基層分院都是獨立營業,它們之間相互爭搶病人和醫保基金,三明市的其他縣(區、市)也是如此。據三明市醫保局資料,2011年,三明市城鎮職工醫保統籌基金收不抵支2.08億元,城鎮職工醫保基金虧欠全市22家公立醫院醫藥費1748.64萬元。

“過去,醫保和醫院的關系就像是貓抓老鼠。”沙縣區總醫院院長謝顯金在接受媒體采訪時說,“醫院想盡方法套取醫保基金,像是小病大養、掛床體檢等形式,很多醫院都會做。”

沙縣總醫院成立后,三明市將醫保基金打包給該醫院。沙縣總醫院的負責人統一調配醫保基金,并且“超支不補、結余留用”。過去相互競爭的基層醫療機構,變成了一個責任共擔、利益共享的共同體。

謝顯金表示:“通過我們這幾年的改革,醫保資金有所結余,在這種情況下,我們可以通過報銷比例大幅度升高,讓百姓承擔得起看病壓力。”

牽住了醫保基金這個“牛鼻子”之后,沙縣總醫院通過健康管理讓患者少生病、晚生病,一樣可以獲得結余的醫保基金。縣域內的健康管理模式開始從以治病為中心向以健康為中心轉變。

2017年4月,國務院辦公廳印發文件,明確指出要組建縣域醫共體,推動優質醫療資源向基層和邊遠貧困地區流動。“文件印發后,各地結合實際,采取多種形式推進醫共體建設,取得了一定成效。但還存在整合程度、推行力度不一,內部管理不夠緊密,資源下沉、雙向轉診效果不明顯等問題。”國家衛健委基層司司長聶春雷說。

2019年,在總結過去三明、安徽等地醫改經驗的基礎上,國家衛健委提出,要推進緊密型縣域醫共體改革。與以往縣域醫共體不同,緊密型縣域醫共體重點是圍繞建設責任共同體、管理共同體、服務共同體、利益共同體,形成縣域一盤棋、管理一本賬、服務一家人。

聶春雷解釋說,緊密型縣域醫共體建設的核心是利益共同體,因為只有把利益共同體完善好,才能有可持續性。醫保基金是醫共體內部醫療機構收益的重要來源,能否節約醫保費用,讓參與的單位共同受益,真正做到醫共體實行醫保基金的打包付費,結余留用,是非常關鍵的。

醫改推進到鄉村

2019年,國家衛健委在全國啟動緊密型縣域醫共體建設試點,確定山西、浙江兩省,其他省份754個縣為試點縣,2021年,又增加新疆維吾爾自治區為試點自治區。

山西省縣域人口占到總人口的70%。2017年,該省就開始了緊密型縣域醫共體改革。在改革過程中,山西省將縣域所有醫療衛生機構整合成一個獨立法人的醫療集團,實行行政、人員、資金、業務、績效、藥械“六統一”管理。同時,改革人事編制管理、分配制度和考核評價機制。

此外,山西省的一體化改革盤活了縣域醫療衛生資源,優化了資源配置;促進了家庭醫生簽約服務落地落實;暢通了雙向轉診通道,方便了老百姓家門口看病就醫。

山西省孝義市南梧桐村村民龔俊珍切實地感受到了醫改帶來的實惠。今年年初,她開始在距離家門口僅300米的孝義市人民醫院梧桐分院進行術后康復,每月費用不到1000元,醫保還能報銷一部分。

梧桐分院原是孝義市梧桐鎮衛生院。2017年,孝義市作為山西省首批緊密型縣域醫療衛生一體化改革試點,由市人民醫院正式接管。改建后的孝義市人民醫院梧桐分院通過資源下沉、提升能力,探索出一條基本醫療、公共衛生、康復養老和中醫特色的一體化服務新路,深受當地群眾認可。

2020年11月27日,山西省人大常委會議通過全國首部關于“緊密型縣域醫共體建設”的地方性法規《山西省保障和促進縣域醫療衛生一體化辦法》(以下簡稱《辦法》)。《辦法》針對山西省改革的難點、堵點,提出富有山西省特點的法規制度方案。比如,為筑牢基層醫療衛生服務網底,進一步提高村醫待遇,規定了鄉村醫生崗位補助標準。

除了山西、浙江由省人大立法出臺醫共體建設的地方法規外,安徽、江西等8個省以黨委政府名義印發相關文件,山東、河南等7個省份將醫共體建設納入對地方黨政領導考核內容。2020年,754個試點縣中,符合緊密型縣域醫共體標準的達到535個,占比71%。試點地區基層醫療衛生機構診療人次占比下降趨勢整體出現逆轉,縣域內基層醫療衛生機構門急診占比、慢病患者基層管理率達到55%和77%,比2019年分別提高約2.3個和2.2個百分點。

此外,通過實行醫保總額付費、結余留用激勵機制,緊密型縣域醫共體將更多工作轉向健康管理,試點地區參保居民住院率從2019年的24%下降至2020年的15%,醫保實際報銷比提高到61.2%,好于全國平均水平,群眾醫療費用負擔減輕。

中青報·中青網記者 劉昶榮 來源:中國青年報

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信