青藏高原西昆侖山黃土臺地壯觀場景。 中科院青藏高原所 供圖

中新網北京6月8日電 (記者 孫自法)360萬年來,亞洲內陸粉塵中鐵的形態和含量如何變化?給區域和全球環境帶來什么影響?

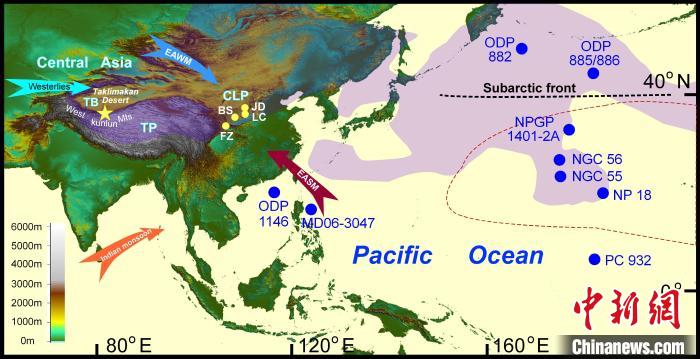

塔里木沙塵傳輸至北太平洋的路徑(陰影區)及西昆侖山黃土巖芯位置(五角星)。 中科院青藏高原所 供圖

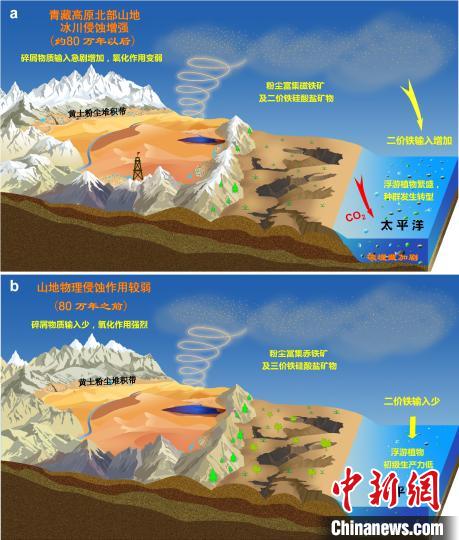

青藏高原北部冰川侵蝕增強驅動亞洲沙塵鐵(Fe)化學組成和太平洋生態系統轉型。 中科院青藏高原所 供圖

中國科學院青藏高原研究所(中科院青藏高原所)團隊領導中外同行最新完成的一項多年合作研究發現,亞洲粉塵的二價鐵含量對太平洋地區的浮游植物生長更為關鍵,也即亞洲粉塵“鐵肥料效應”強化北太平洋生物固碳。同時,青藏高原冰川侵蝕過程可能是亞洲粉塵鐵化學形態變化的關鍵因素。

中科院青藏高原所8日向媒體發布消息說,歷經十余年持續努力,該所新生代環境團隊昝金波和方小敏研究員聯合英國蘭卡斯特大學Barbara A. Maher教授、東京大學Toshitsugu Yamazaki教授、臨沂大學韓文霞教授等,重建出360萬年以來亞洲內陸粉塵中鐵的化學形態和含量變化歷史,相關研究成果論文近日在國際學術期刊《美國科學院院刊》(PNAS)發表,為深入理解“亞洲粉塵鐵輸入增加、海洋生物固碳作用增強、大氣二氧化碳降低、全球氣候變冷”這一碳循環正反饋機制提供了直接證據。

論文第一作者和共同通訊作者昝金波研究員介紹說,地球生態系統中海洋的營養物質通過河流和粉塵補充,大陸粉塵攜帶的鐵元素在風力搬運作用下進入海洋,引起浮游生物增加,并消耗大量的二氧化碳,緩解溫室效應的危害,這一過程被稱之為粉塵的“鐵肥料效應”。已有觀測表明,亞洲內陸大氣粉塵中鐵元素等營養物質通過高空西風環流傳輸到西北太平洋地區,促進了浮游植物的繁盛。

不過,地質歷史時期,亞洲內陸粉塵是否同樣可以通過“鐵肥料”效應強化北太平洋生物固碳作用?并對全球氣候環境產生重大影響?這些問題長期以來頗受學界關注。

為此,中科院青藏高原所新生代環境團隊自2006年開始尋找、研究亞洲內陸粉塵長時間尺度記錄,他們在塔里木盆地南緣、西昆侖山北坡,發現迄今亞洲內陸厚度最大、沉積速率最高的黃土古粉塵堆積,其沉積厚度達671米,起始年齡約為360萬年前。合作研究團隊通過衛星觀測以及地球化學追蹤物質來源均證實,塔里木粉塵是北太平洋海洋沉積物鐵等營養元素的主要來源。

在此基礎上,該研究團隊重建了亞洲內陸粉塵360萬年以來,鐵化學形態組成和含量變化歷史,并通過分析黃土古粉塵序列樣品以及小于5微米黃土顆粒組分的鐵氧化物種類和含量發現,從距今約80萬年前的中更新世開始,隨著全球變冷以及北半球中高緯地區山地冰川的急劇增加,青藏高原的冰川侵蝕作用顯著增強,導致塔里木粉塵鐵氧化物突然從赤鐵礦轉變為磁鐵礦,同時,鐵元素總含量和高生物活性的二價鐵含量急劇增加。

研究團隊進一步計算表明,中更新世氣候轉型期之后,亞洲內陸干旱區輸送至北太平洋的鐵元素總含量以及二價鐵通量,分別增加約70%和約120%,極大促進北太平洋生物物質的繁盛,并可能改變了浮游植物種群結構,大量消耗大氣中二氧化碳,造成該歷史地質時期全球氣候進一步變冷。(完)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。