讓西藏古籍文獻 “活”起來 第二批館藏古籍數字化已完成233函

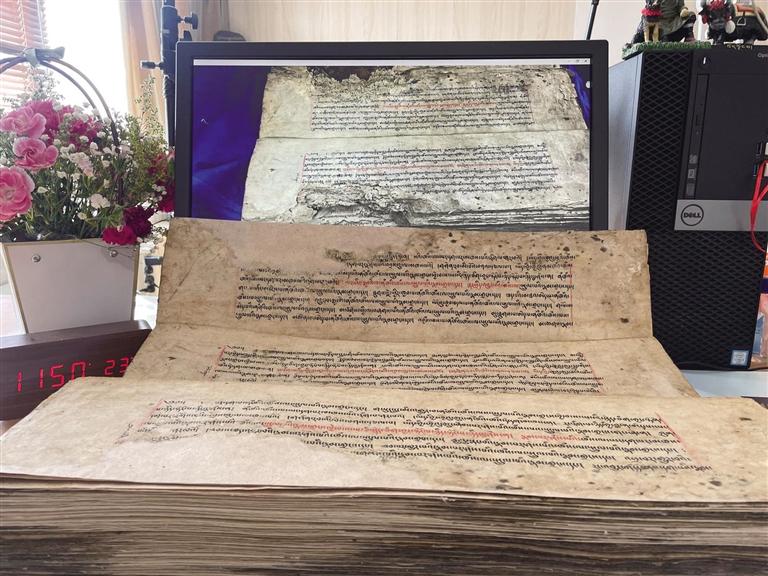

古籍修復前后對比照。圖由自治區圖書館提供

自治區古籍保護中心修復人員在討論修復步驟。 圖由自治區圖書館提供

自西藏古籍普查保護工作啟動以來,自治區古籍保護中心把保護和傳承優秀傳統文化作為重要職責使命,大力推進全區古籍保護普查登記、古籍數字化數據庫建設、古籍整理修復和研究利用、古籍保護隊伍培養等工作,深入挖掘西藏優秀傳統文化的思想觀念、人文精神和道德規范,積極推進中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。

【普查】

自全面實施工作以來

已完成1160多家收藏單位普查

2011年全面實施古籍普查工作以來,從西部阿里到羌塘那曲,從藏南邊境到毗鄰城郊,自治區古籍保護中心力爭不落下一家古籍收藏單位的一函古籍的普查登記。

截至目前,已基本完成了全區各市地約1160多家(包括102個私人)收藏單位及個人的古籍普查登記任務,普查總量達1.8萬余函(十萬余冊)、制作版本書影9萬多幅,基本完成了全區面上古籍普查任務。4家全國古籍重點保護單位中已完成自治區檔案館的古籍普查任務,啟動了羅布林卡、布達拉宮的普查登記工作。截至目前,自治區古籍保護中心專家完成羅布林卡古籍普查登記1720函,完成布達拉宮古籍普查登記2530函。今年,自治區古籍保護中心正積極推進拉薩市哲蚌寺和日喀則市薩迦寺、白居寺等古籍藏量較大單位的普查工作。

自2007年《國家珍貴古籍名錄》及“全國古籍重點保護單位”申報工作開展以來,第一至六批申報工作中,全區已有305函珍貴古籍入選《國家珍貴古籍名錄》。另外,西藏博物館、布達拉宮管理處、西藏檔案局(館)、羅布林卡管理處4家古籍收藏單位成功進入“全國古籍重點保護單位”。

【修復】

破損古籍數量驚人

目前正在有序修復中

自治區古籍保護中心在普查過程中發現眾多古籍收藏單位的古籍文獻由于存藏條件或歷史原因導致存在不同程度的破損。“隨著普查的深入,破損古籍的數量更是愈發驚人。”該中心工作人員介紹。

2015年自治區古籍修復中心成立以來,在國家圖書館和云南省圖書館等專業修復中心接受培訓實踐的修復人員積極投入到藏文古籍修復工作中,相繼完成了拉薩市墨竹工卡縣芒熱寺破損古籍的修復任務,修復古籍文獻共248葉,拍攝建檔496幅圖片,并把這部分完成修復的古籍文獻同目錄按正規程序移交給寺廟。完成了對山南市隆子縣加玉鄉強慶村白嘎寺的237函、3萬多葉的珍貴古籍文獻的整理、建檔和拍攝書影等工作。同時啟動了7000多葉破損古籍的修復工作,截至目前已完成4420葉破損古籍的修復,為進一步做好傳統古籍文獻的再利用和原生性保護給予了有力保障。

【數字化】

實現藏文古籍數字化

解決了“保護與利用”矛盾

古籍數字化是古籍再生性保護的趨勢,也是改變當前藏文古籍“重藏輕用”現象的有效舉措。在著力做好全區古籍普查、保護的同時,自治區古籍保護中心著眼未來,于2019年正式啟動了西藏自治區圖書館“館藏珍貴古籍文獻數字化建設項目”,已建設完成167函(24126葉、5.94TB)標準規范的藏文古籍全文數據庫,并在自治區圖書館網站發布。2021年開展了第二批館藏古籍數字化建設項目,已完成233函(15000余葉)古籍文獻的掃描、識別、審校、數字加工工作。

自治區圖書館“館藏珍貴古籍數字化項目”首次實現了西藏藏文古籍文獻真正意義上的數字化,極好地解決了“保護與利用”的矛盾,在國內藏文古籍數字化進程中率先邁出了堅實的一步。

自全面開展古籍普查工作以來,國家和自治區先后投入了1189.72萬元古籍普查經費(其中,國家下撥317.02萬元,自治區投入822.7萬元),專項用于全區古籍的普查、修復、人才隊伍建設、普查成果出版、古籍數字化、收藏單位條件改善、民間珍貴古籍征購等方面,為順利開展全區古籍保護工作提供了保障。鑒于在古籍普查、保護工作中的優異表現,自治區圖書館(自治區古籍保護中心)榮獲“全國古籍保護工作先進單位”稱號。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

西藏自治區全區面上古籍普查任務基本完成

近十年來,自治區古籍保護中心大力推進全區古籍普查登記、古籍數字化數據庫建設、古籍整理修復和研究利用、古籍保護隊伍培養等工作,全區古籍普查與保護工作取得實質性進展,現已基本完成了全區面上古籍普查任務。 [詳細] -

西藏博物館新館即將開館

6月30日,西藏博物館舉行新館開館媒體通氣會,就開館事宜向媒體進行了通報。 [詳細] -

西藏首個天文歷算陳列館將于年底建成

為繼承保護、研究、發展以及向國內外有識之士宣傳西藏民族優秀傳統文化,近日,記者從自治區藏醫院了解到,自治區藏醫院正在籌備建設西藏首個天文歷算陳列館,來回顧天文歷算學發展的重要史實和歷史事件。[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信