不被遺忘的隱秘樂園——《隱秘樂園門隅——門隅的歷史法律地位》推介

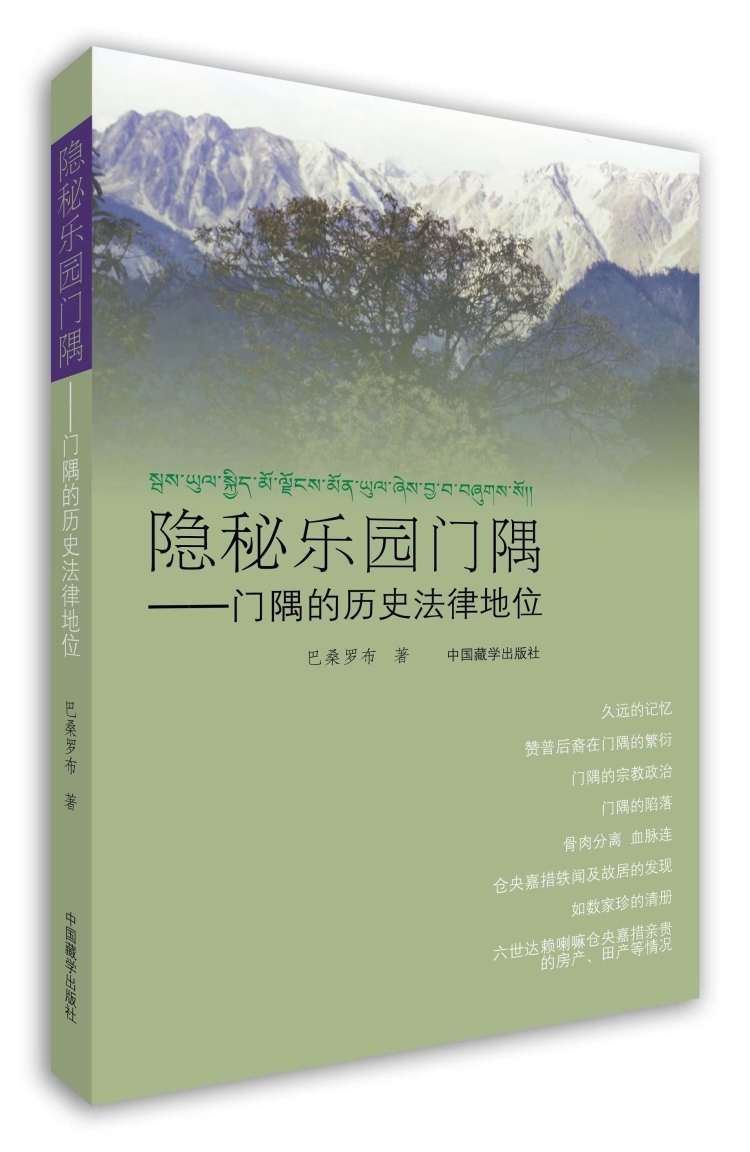

20世紀60年代以來,對西藏門隅地區的研究,碩果累累。然而在已經面世的學術文章和專著中,關注的焦點大多是英國侵略西藏地方的歷史和印度繼承英國殖民主義的衣缽對我國邊境的侵占,有關門隅地區歷史文化的研究僅限于專題方面,缺乏系統、全面研究的專著。這不僅無法對門隅地區歷史文化取得總體上的認識,而且不利于專題研究的深入開展。2014年5月,由中國藏學出版社出版的巴桑羅布先生所著的《隱秘樂園門隅——門隅的歷史法律地位》一書,就是適應學術界這一迫切需要而問世的力作,也是作者多年積累、刻苦鉆研、實地調查的心血和智慧的結晶。著名藏學家陳慶英先生專門為該書作序。2021年,中國藏學出版社對此書進行了二次印刷,足見其重要的學術價值和政治意義。

作為后輩,我沒有資格對先生的學術成就作任何評論,但是作為一名編輯,想談談讀后感,把這本引發我們更多思考、然后恍然大悟的書籍,把可觸摸、有溫度的門隅地區歷史文化推薦給大家。

圖為圖書封面

點、線、面結合——史料豐富,脈絡清晰

古代門隅是一片偏遠蠻荒難以走進的地區,在西藏政治經濟和文化發展的歷史中,一直不太受重視,有關門隅的記載也是零星地分散在史籍中。作者數十年不僅多次深入實地調研,獲取第一手資料,而且查閱了大量藏文古籍、文書檔案、考察報告、民族調查、論文集、專著、報刊等,從中發掘整理有關門隅的史料。本書中,作者采用點、線、面結合的方法,連點成線,連線成面,將大量龐雜且零散的史料剪裁得體,編排妥當,力圖展現出門隅作為歷史悠久地區清晰明了的歷史文化發展全貌。

全書共分6章23節。系統研究了門隅的歷史淵源與民族共同體的形成,用史實證明,有史以來門隅便是西藏的一部分;論述了吐蕃贊普后裔在門隅繁衍生息、治理門隅的歷程;考察了西藏地方政府在門隅的復合型行政體系及運作模式;梳理了英印對門隅的覬覦、蠶食和門隅陷落的經過,并從國家法的視角論證了所謂的“麥克馬洪線”的非法性;實地調查了“麥克馬洪線”造成門隅地區民眾“骨肉分離,血脈相連”的情況。其中不乏精辟的見解和論述,稱得上有關門隅專著中的上乘之作。正文前配之以豐富的插圖,內容包括門隅的風土人情、代表性的文化遺跡、作者調研考察等,可以幫助讀者更好地理解本書的內容。后附13個附件,多為西藏地方政府與門隅地區來往政務公文漢文翻譯,為讀者、研究者提供豐富而準確的資料。

創新與開拓并舉——補史之缺,創見疊起

作者積極吸收前人的成果,但并不盲從,而是以史實為依據,補往說之不足,適時提出自己的創見,大大增加了該書的學術價值。例如,闡釋吐蕃分裂割據時期(公元9世紀中葉至13世紀中葉)門隅地區的歷史時,作者采用文化遺存、建筑遺址與古文獻互相結合印證的“二重證據法”進行研究,主張吐蕃王朝崩潰以后近400年的分裂割據時期,門隅地區都是由贊普赤祖德贊的兄弟藏瑪及其后裔統治,促進了藏傳佛教在門隅地區的發展,創造了燦爛的歷史文化。不僅論述了藏瑪在門隅地區還俗成婚,娶妻生子的歷史,而且考證出諸多藏瑪后裔的譜系。既不同于藏文史籍中所描述“藏瑪為虔誠可敬的佛教徒”;也不同于一些學者所認為的“吐蕃分裂割據時期門巴族歷史幾無可聞,僅存一些民間傳說和神話故事。”填補了吐蕃分裂割據時期門巴族歷史研究的空白。

該書的創新還表現在方法上。除了使用歷史研究常用的“二重證據法”,還使用法學、文化人類學等新方法進行研究。例如,在論述所謂的“麥克馬洪線”的非法性時,作者在厘清史實的基礎上,結合國際法原理和規則,尤其是條約法的規定以及關于邊界的國際習慣、國家繼承規則,有關領土所有權以及邊界問題的國際判例,采用實證分析法和比較分析的方法,對“麥克馬洪線”的出臺過程逐一驗證,對當世說法中的錯誤觀點進行分析、辯駁,并根據分析、論證,得出“‘麥克馬洪線’不具有法律效力”的結論。又如,作者從文化涵化理論視角論述了藏族與門巴族的交往交流交融是民族關系不斷提升和深化的過程,是中華民族有機團結的一個過程,這一過程不僅體現在歷史上,更體現在當代。

該書在創新的同時,還注意開拓。例如,對門隅地區的藏語地名進行了考釋,涉及山嶺江河、村落和歷史區劃,并提出“名從主人”的音譯轉寫原則,對門隅的地理、地名學研究也是一個新的貢獻,有利于填補有些學科領域研究的空白,而且可能利于為有關重大決策提供參考。

圖為巴桑羅布先生

史、論、評交織——史論結合、匠心獨運

歷史的記錄不能單純記錄史料,還應當探求和總結某些規律。沒有理論的思考,史料依然是時間倉庫中的儲物,無法發揮它真正的作用。

在本書中,我們能在多處看到作者“給研究者以參考,給后來者以借鑒”的嘗試和努力。例如,談到藏傳佛教竹巴噶舉派與格魯派在門隅地區不斷發生碰撞、摩擦,不斷重新劃分和變更勢力范圍及地界,并開始出現門隅與珠隅之分的歷史時,作者發出“這種政教紛爭,后來給英國殖民主義者以‘幫助建立主權國家’為誘餌,妄圖肢解西藏,然后肢解中國以可乘之機,這是歷史的悲哀!”的喟嘆;再如,作者從歷史學、民族學、社會學的角度對《門隅水羊清冊》的人口登記、土地面積、畝產糧食統計和地域標界等進行了研究考證,指出,“任何人只要不帶偏見,細細研讀《門隅水羊清冊》,自然就會明白門隅的主權歸屬,就會知道那里所有的人名、地名、山名、水名、樹名、禾名等等都是藏文化的一個個符號,她們所表達的都是我們大家耳熟能詳的一種意義。”這種史、論、評相結合的寫作手法,不僅豐富了作品內容,而且增強了文章的可讀性。

綜上所述,本書的研究不僅有助于人們更加全面地認識和了解門隅地區歷史文化的發展,深入探討門巴族的物質文化、精神文化的演進,而且有助于人們對隱藏在歷史表象后面的文化內涵、作用進行認識和反思,不僅有重要的歷史價值,更有不可忽視的現實意義。

圖為北京藏學討論會

最后需要說明的是,巴桑羅布先生完成此書初稿時,超過50萬字,先后經多次修訂,刪繁就簡,付梓時僅存15.5萬字。為了學術規范,僅校對與校注就花了半年的時間,治學態度之嚴謹令人敬佩。因此,呈現在大家面前的這部著作生命不老,且歷久彌新、常溫常新,很值得與大家分享。(中國西藏網 文/南加才讓)

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

上世紀40年代的“國立拉薩小學”一瞥

1941年元旦,拉薩雪后初晴。冬日的陽光照進了蒙藏委員會駐藏辦事處二樓拉薩小學的教室。一個讓各族師生興奮異常的消息不脛而走,國民政府批準將該小學正式改名為“國立拉薩小學”。[詳細] -

學習貫徹黨的二十大精神中央宣講團在西藏宣講

8日上午,學習貫徹黨的二十大精神中央宣講團報告會在西藏自治區拉薩市舉行。中央宣講團成員、中央紀委國家監委宣傳部部長王建新作宣講報告。 [詳細] -

在西昌建昌古城 走進可觸摸的歷史

涼山位于中國西南,在地理上是內陸與邊緣的一個交匯帶。作為這條帶上一個重要的點位,西昌也是中原向西南出入云南,再出入東南亞、南亞乃至西亞的一個重要的“驛站”。[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信