西南民族大學:多措并舉唱響教育扶貧奮進曲

扶貧先扶志,扶貧必扶智。長期以來,西南民族大學積極響應黨中央號召,發揮高校專業優勢,以科技扶貧、智力扶貧為主要抓手,多措并舉服務民族地區經濟發展,摸索出一條具有特色的教育扶貧路,榮獲“2019年度全省高校定點扶貧先進單位”等多項榮譽稱號。

深度

深耕不輟

在青藏高原托起生態致富夢

青藏高原研究院,是西南民族大學一支特殊的扶貧隊伍,在艱難的環境里,奏響了激昂的扶貧凱歌。青藏高原研究院成立于2012年,始終圍繞青藏高原地區開展科學研究、成果轉化與推廣示范、人才培養,取得了顯著成績。

這是一支能“作戰”的隊伍。今年4月,由該研究院主持完成的科技成果“青藏高原牦牛種質資源挖掘與創新利用”獲四川省科技進步一等獎。該成果創新發展了牦牛種質資源利用途徑和方法,首次建立了牦牛產業發展的“農牧區耦合牦牛全年均衡出欄4218模式”,即牧區4歲200公斤的牦牛轉移到農區養殖100天增重80公斤后出欄銷售,使多年來牦牛“夏壯、秋肥、冬瘦、春死亡”的現象得以改變。

“多虧了這個技術,家里的日子越過越紅火。”阿壩州小金縣新橋鄉村民唐先榮是“4218”模式的受益者,實現年收入從四五千元到接近10萬元的飛躍。如今,“4218”模式在高原地區大面積推廣。小金縣已建成牦牛標準化養殖場73個、養殖專合社13個。采用該模式的小金縣鑫宇農牧業發展有限公司還將出欄的牦牛進行深加工,并與韓國先進集團簽署了牦牛產業健康發展戰略合作協議。

發揮高校教育、科研優勢,促進青藏高原的生態保護和可持續發展,幫助高原農牧民脫貧致富是該研究院的成立初衷。

通過多年潛心研究,為將科研成果應用于扶貧事業,西南民族大學青藏高原研究院副院長周青平和團隊長期在高原牧區開展高產人工飼草栽培技術、飼草加工貯藏技術、科學種草養畜技術示范及培訓,建立高產牧草種植示范基地,一對一幫扶貧困戶500余戶,輻射帶動周邊牧戶開展種草養畜2000余戶,實現貧困戶及輻射帶動戶人均增收1700余元,走出了科技扶貧、產業脫貧的新路徑。

這是一支有家國情懷的隊伍。青藏高原地區平均海拔在3000米以上、氧氣含量僅為平原地區的60%,冬季溫度低至零下40攝氏度。幾年來,面對惡劣的自然環境,研究人員從未退縮,長時間駐扎在高寒牧區。幾年來,他們的足跡遍布四川的阿壩、甘孜,以及青海、甘肅等高寒草地,只為攻克牧區脫貧致富的瓶頸。

在青藏高原的沙化治理領域,西南民族大學青藏高原研究院院長劉圓帶領科研小組創新草、灌、藥治沙模式,在紅原租地80畝,實地進行中藥材生態種植示范研究,并請當地人到試驗地參與種植、采收,給務工人員發工資,增加當地農牧民的收入。試驗成功后,阿壩州不少農牧民慕名前來參觀學習,她便以此為“課堂”,為參觀學習的人們講解成功的經驗和技術,現場指導種植方法。

據了解,近年來,該研究院創新集成新技術20套(個),培育的牧草新品種已成為青藏高原人工飼草基地建設和退化草地生態恢復治理的主導品種。推廣應用使示范區的草地退化、沙化得到顯著修復,產草量提高了20%以上,牦牛、羊的生產性能提高15%以上,畜牧業經濟效益提高30%以上,牧民人均增收1萬余元。

力度

多方發力

發揮高校優勢灌溉扶貧之花

去年,在西南民族大學開學第一課上,中國少數民族語言文學專業畢業生珠扎作為優秀校友,與新生分享成長故事。他坦言,自己的成長和西南民族大學的培養密切相關,在學校的資助下,珠扎并未因家庭經濟困難影響積極向上的奮進之路,開發出藏醫好大夫、藏漢雙語智能辦公系統等產品,成為云使科技公司的創始人。

近年來,在西南民族大學的資助下,不少像珠扎一樣的貧困學生圓了學業夢。2018年,學校對對口幫扶縣籍家庭經濟困難學生實行學費減免,共資助深度貧困民族地區學生1100余人。

扶貧先扶智。一組組數據背后,是一個個希望正在緩緩升起,知識將幫助這些學子改變命運,而他們又將改寫家鄉這片土地的未來。

在西南民族大學,有一個特殊的研究生支教團,叫“格桑花”志愿者服務隊。作為高校的志愿服務團隊,“格桑花”志愿者服務隊發揮自身優勢開啟遠程教學,在特殊時期為學生開展心理健康指導與教學輔導,累計志愿服務時長900小時。在甘孜州道孚縣,志愿者們開展“手拉手”和“彩虹計劃”專項服務,通過網絡直播面向醫務工作人員子女開展學業輔導,榮獲第23屆“四川青年五四獎章(集體)”的稱號。

志愿者服務團隊展示了西南民族大學學生的責任擔當,在實踐中厚植愛國主義情懷,成為扶貧工作中的一面旗幟。“格桑花”志愿者服務隊,只是西南民族大學發揮高校專業優勢,積極開展科普宣傳和志愿服務的縮影。

學校充分發揮四川省社科普及基地——少數民族雙語教育普及基地的作用,緊緊圍繞對口幫扶縣經濟社會發展的客觀需要,組建兩支少數民族雙語教育科普宣傳隊,分赴對口幫扶縣開展傳染病知識普及和預防措施、牛羊科學養殖與疫病防控等內容的雙語科普宣傳活動。

近4年來,學校暑期社會實踐安排結合精準扶貧對口幫扶工作,設立多個脫貧攻堅專項社會實踐團,奔赴民族地區開展政策解讀、雙語智能科普、技能培訓、醫療關愛、電商帶貨、就業服務、資源對接、信息服務、“志智”雙扶等活動,幫助貧困地區群眾解決實際問題,在參與打贏脫貧攻堅戰中凝聚力量、貢獻智慧。

學校與四川民族出版社彝文出版中心等單位合作,搭建“大學+小學”的“1+1”民族院校對口民族地區教育幫扶平臺,截至目前,學校已在昭覺縣“懸崖村”支爾莫中心校、甘洛縣勝利鄉中心校等23所小學建立“雛鷹書院”教學點,為民族地區學子插上飛翔的翅膀,點亮人生夢想。

廣度

不畏艱辛

以實干助力貧困山區蝶變

“缺氧不缺精神”是西南民族大學扶貧干部中一句響亮的口號。2014年以來,學校主要領導先后多次深入對口幫扶縣和定點聯系村開展扶貧工作調研。為做好扶貧工作,學校精銳盡出,派出一批批駐村干部,他們心系高原、長途跋涉,扶貧的身影遍布自然條件惡劣、脫貧工作難度大的多個地區。

雖然離開阿壩州紅原縣已有一年,但西南民族大學青藏高原研究院辦公室副主任張大偉仍記掛那里的群眾。2015年9月至2019年3月,張大偉先后被派往紅原縣龍日鄉壤噶奪瑪村和瓦切鎮日干村任駐村干部。這期間,張大偉及其工作隊依托學校青藏高原研究基地平臺,借助相關學院的專業學科優勢,為牧民們講解科學的牧草種植和儲存方法,還給牧民提供草種,以提高牧草的生長質量,讓牦牛“夠吃”,還可以“吃得好”。

據了解,截至目前,西南民族大學向對口幫扶縣派出9名扶貧干部,并接收6名紅原縣干部到學校掛職鍛煉。在這期間,涌現出不少感人事跡:西南民族大學國際教育學院教師馬文明在若爾蓋縣唐柯鎮俄色村駐村時,向學校申請到10萬元經費,在俄色村開鑿了一個深200米的水井,解決了當地村民飲水難題。西南民族大學藥學院黨委副書記馬嘿瑪伙幫助鹽源縣篾絲籮村引進電商渠道,開展農產品以購代捐活動,一年時間向貧困戶網購農產品達25萬余元,他也獲得“四川省2018年脫貧攻堅先進個人”稱號。

在對口幫扶地區,西南民族大學扶貧干部用腳步丈量扶貧之路,用實干結下一個個碩果。

武陵山片區集革命老區、民族地區和貧困地區于一體,是跨省交界面大、少數民族聚居多、貧困人口分布廣的連片特困地區。從2012年開始,按照國家民委部署,學校每年向武陵山片區派駐聯絡員;2014年開始,學校啟動區域發展與扶貧攻堅項目,每年撥付資金120萬元,用于支持聯絡員所在地經濟社會發展和民生建設。并充分利用自身人才、智力優勢,結合武陵山片區實際,創新思路,多措并舉,助力武陵山片區區域發展與脫貧攻堅取得階段性成果。

據了解,2012年以來,學校共向武陵山片區派出60名聯絡員,在重慶和湖南相關縣(市、區)掛職,多人獲得當地政府嘉獎。

今年11月,西南民族大學中國語言文學學院黨委書記楊良春結束掛職工作回到成都。在掛職湖南湘西州民族宗教事務局黨組成員、副局長期間,楊良春走訪多個少數民族特色村鎮,調研當地發展、建設和保護情況,“群眾滿意就是我們最大的收獲”,同時,她也收獲了滿滿的情誼,這份情誼由一批批西南民族大學派駐干部用雙手播種、用汗水澆灌。

這份情誼也是一種牽掛。為助力武陵山片區教育脫貧,2014年以來,西南民族大學錄取武陵山片區四省學生9000多名,并在當地中學掛牌優質生源基地16個。加大對武陵山片區籍家庭經濟困難學生的資助,有效緩解了家庭經濟困難學生的生活壓力。此外,自2015年以來,西南民族大學在校級科研項目中設立“服務民族地區發展專項項目”,按照“州縣點單、學校下單、教師接單”的模式來進行項目申報和立項,為武陵山片區發展提供智力支持。

脫貧不是終點,而是新生活、新奮斗的起點。作為四川教育扶貧的一支重要力量,西南民族大學將繼續發揮高校優勢,堅持從“深度”“力度”“廣度”三個維度持續發力,肩負起時代賦予的使命和責任,支持幫扶縣的未來發展,鞏固脫貧攻堅成果,為服務地方經濟社會發展提供智力支撐。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

“在脫貧攻堅這件事上,我們是敢死拼命的”——甘肅脫貧攻堅進程回顧

這是一片曾經充滿艱辛的土地,荒漠、風沙以及荒涼肅殺的邊關,曾是這里的底色。一百多年前,時任陜甘總督的左宗棠感慨這里“苦而不可居”“隴中苦瘠甲于天下”。[詳細] -

物豐民富好光景

當清晨的暖陽灑落在獅泉河畔,熱鬧的吆喝聲打破了清晨的寂靜。在阿里地區第六屆農畜產品交易會暨扶貧產業產品交易會現場,琳瑯滿目的特色產品和新鮮的牛羊肉吸引著消費者的目光。[詳細] -

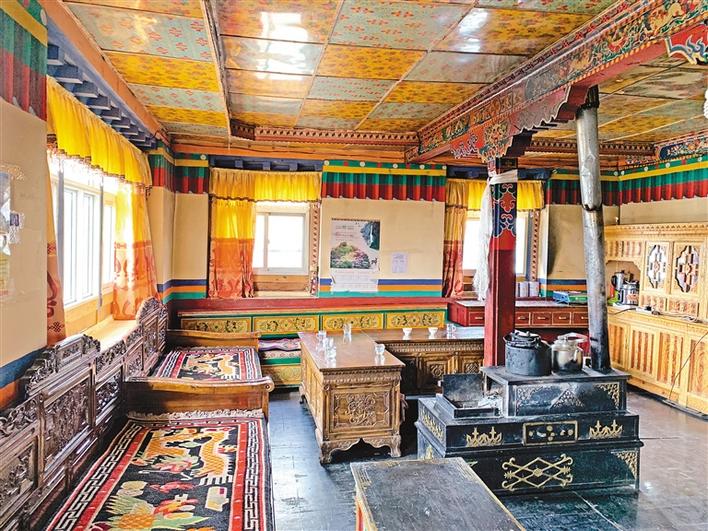

“現在的日子很幸福,我們很滿足”

“在黨和政府的幫助下,我們家的房子翻修擴建,政府還免費給我們送來了冰箱、洗衣機、沙發等家電家具,二女兒也上了大學,現在的日子很幸福,我們很滿足。”[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信