美國勞工部當地時間6日發布的8月非農就業報告顯示,當月美國失業率雖從上月的4.3%略微下降至4.2%,但新增非農就業人數僅為14.2萬,顯著低于預期,且前值也被大幅向下修正。

路透社報道截圖

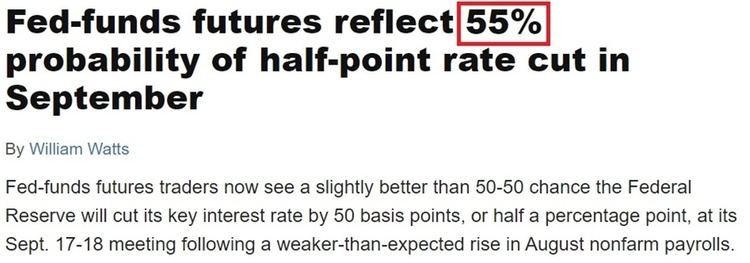

上述報告發布后,市場對美聯儲本月降息50個基點的預期概率從之前的50%提升至55%。

美國“市場觀察”網站報道截圖

降息預期升溫的同時,人們對美國經濟衰退的擔憂再度加劇。

大量分析認為,受就業市場疲軟、家庭債務增加等因素影響,美國的經濟增長進一步放緩已成為大概率事件。

“我們實現軟著陸的可能性越來越小”

失業率是衡量經濟衰退的一個較為直觀的標志。當失業率上升持續一定時間,幅度超過一定限度,就可以認定經濟進入衰退期。

而今年以來,美國失業率已連續數月上升,非農新增就業人數則被多次大幅下修,引發市場對于美國經濟能否實現軟著陸的深切懷疑。

畢馬威會計師事務所美國分部首席經濟學家黛安·斯旺克分析認為,當前美國勞動力市場的疲軟程度已越來越接近經濟衰退時期的表現。

斯旺克:“美國8月就業增長主要由醫療保健和社會援助行業的招聘所帶動,政府就業以及休閑和酒店業就業人數也出現了增長。然而這正是問題所在。截至7月底,這三個行業的職位空缺數量已大幅減少,且屬于利率不敏感行業,所以它們未來的就業勢頭會怎樣就很清楚了。這也意味著,美國經濟實現軟著陸的可能性越來越小。”

資料圖:黛安·斯旺克

美國亨尼恩和沃爾什資產管理公司首席投資官凱文·馬漢特別提到,美國家庭債務在就業市場疲軟的情況下不斷攀升,將對個人消費產生持續的負面影響,從而拖累經濟增長。

馬漢:“考慮到個人消費支出約占美國經濟總量的70%,如果消費者因為失業而開始控制支出,并將收入用于償還個人債務,那么經濟只會進一步放緩。”

資料圖:凱文·馬漢

除了非農新增就業人數低于預期外,美國制造業采購經理人指數已連續5個月跌破“榮枯線”。

此外,根據美聯儲日前發布的全美經濟形勢調查報告,在12個地區中僅有3個地區的經濟活動略有增加,而經濟活動持平或下降的地區數量從上次報告的5個增加到9個。

這些數據都印證了美國經濟增長將進一步放緩、甚至出現衰退的可能性。

土耳其阿納多盧通訊社報道截圖

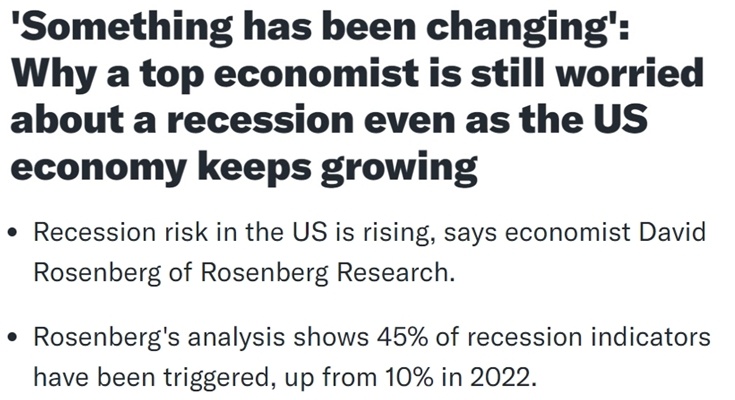

美國羅森伯格研究公司經濟學家大衛·羅森伯格在上月底的一份報告中列舉了20項美國經濟衰退指標。據他分析,其中有9項已被觸發,這意味著“美國經濟陷入衰退的可能性正在上升”。

事實上,近兩年以來,美國經濟的衰退信號數量一直在增加,2022年時只有10%被觸發,而到2023年和今年上半年,被觸發比例升至25%左右。從那時起,該比例飆升速度加快,直到現在達到45%。

美國“商業內幕”網站報道截圖

“美國的經濟發展模式正在發生質變”

通常,美聯儲的貨幣政策目標可被簡化為“雙重任務”,即“保持價格穩定”和“實現充分就業”,從而避免美國經濟出現衰退。

而摩根大通銀行首席執行官杰米·戴蒙自2022年以來一直警告美國經濟存在衰退風險。

他在上月接受美媒采訪時表示,自己對于經濟衰退可能性的看法“與之前相同”。

戴蒙:“美國經濟目前存在很多不確定性。地緣政治、住房成本、政府赤字、總統選舉等因素都會引起市場恐慌。基于美國政府未來在綠色經濟和軍事擴張等方面的大規模支出,我對美聯儲能否將通脹率降至2%的年度目標有點懷疑。”

資料圖:杰米·戴蒙

分析普遍認為,當前美國經濟面臨三個需要解決的問題:一是有部分民眾入不敷出;二是房價與收入之比過高,而且成交量大幅下降;三是股市估值過高。此外,美國還存在嚴重的債務問題,且債務水平不可持續。

還有專家指出,美國經濟當前出現的疲軟跡象與2007年陷入衰退前十分相似,包括同樣出現了大批顯示經濟面臨下滑風險的指標:房屋成交量不斷下跌、家庭預算存在壓力、大量熱錢在市場上流動……

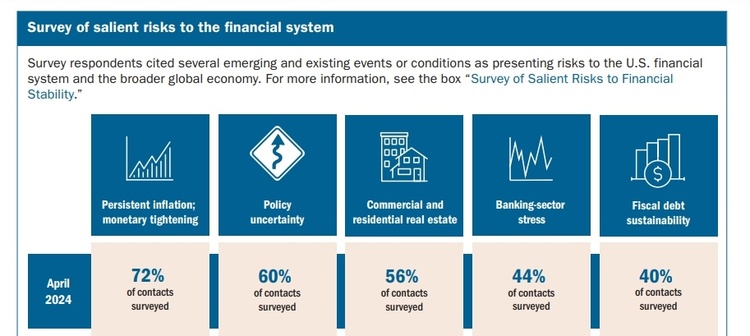

美聯儲發布的最新一期金融穩定報告顯示,72%的受訪者認為,美國當前在通貨膨脹應對和貨幣緊縮政策調整方面面臨風險;56%的受訪者認為,美國商業和住宅地產面臨風險;44%的受訪者認為,美國銀行業面臨風險;40%的受訪者認為,美國在財政和債務可持續性方面持續承壓且風險巨大。

美聯儲報告截圖

英國劍橋大學皇后學院院長、德國安聯集團首席經濟顧問、美國著名經濟學家穆罕默德·埃爾-埃利安認為,美國經濟不只是面臨衰退那么簡單。

他多次警告,美聯儲將無法在不打擊經濟的情況下,將美國通脹率降至2%的目標。而美國經濟無法擺脫衰退風險的深層原因在于,當前美國的經濟發展模式面臨根本性風險和挑戰。

埃爾-埃利安:“當前美國的經濟發展模式正在發生質變。我們不再奉行以前那種以放松管制和保持財政審慎為特征的良性經濟政策,而是成了一個任意干預產業政策并實施不負責任財政政策的政府,同時在國際層面不再談論全球化,而是選擇分裂和脫鉤的國家。”

資料圖:穆罕默德·埃爾-埃利安

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。