青海省尖扎縣:易地搬遷群眾樂業安居奔小康

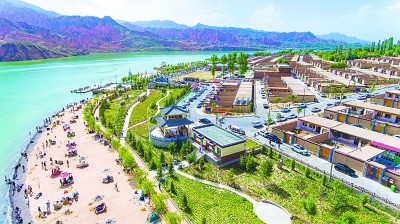

尖扎縣德吉村。劉歡 攝

走進青海省黃南藏族自治州尖扎縣德吉村,遠處丹霞山連綿起伏,近處黃河水清澈見底。隆冬時節,德吉村的“顏值”依舊在線。2020年,德吉村火了,夏秋之際,每逢周末、節假日,游客們在黃河岸邊的沙灘上曬著太陽,享受靜謐時光。“本地人把這里叫‘青海小三亞’!”說話間,天津援青干部、尖扎縣副縣長王鑫拿出手機,給大家看過去的尖扎縣,一片荒蕪。過去,德吉村村民大多散居在淺腦山區,住土坯房,走泥土路,喝地窖水,村里山高路遠,信息閉塞,村民面朝黃土背朝天,靠天吃飯。

德吉村只是尖扎縣的一個縮影,德吉村及尖扎縣翻天覆地的變化是落實易地扶貧搬遷政策的成果。村民從“山上”搬到“山下”后,如何實現長遠發展成為一道難題。近年來,尖扎縣結合各搬遷點的實際情況發展后續產業,幫貧困群眾“挪窮窩”“換窮業”,捧上了“金飯碗”,難題得以破解。

2020年11月,國務院辦公廳通報表揚了黃南州尖扎縣通過產業幫扶讓易地扶貧搬遷群眾捧上“金飯碗”的典型經驗做法。

破困局

搬出窮山溝 住進新房子

尖扎縣位于青海省黃南藏族自治州北部,是一個以農業為主,農牧結合的農業縣,也是國定深度貧困縣。住房差、吃水難、上學難、就醫難……曾經,加羊索南和村民們在窮山溝里艱難維生。“我原先住在尖扎縣羊直村,以前的房子又破又小,村里都是山路,路窄又難走。”談起過去的放牧生活,加羊索南收起了笑容。

一方水土養不起一方人。為解決這一問題,尖扎縣提出“山上問題山下解決”的思路,規劃昂拉鄉德吉村、尖扎灘鄉薩尕尼哈等7個易地扶貧搬遷安置點,將929戶3593人(含建檔立卡貧困戶736戶2912人)從不適宜發展的地區搬遷至生存條件、發展空間相對較好的地區。

2017年,尖扎縣30多個貧困村的251戶村民搬進德吉村,加羊索南也住進了新家。村里水、電、路、網、污水處理廠、幼兒園等生產生活配套設施日趨完善,家里寬敞明亮,干凈暖和。對于村民們來說,出行、飲水、就醫、入學等一系列問題均可輕松解決。“以前怕雪災,發生雪災時牛羊會被凍死,還怕家里人生病,搬下山后,再也不怕了。”對比過去跟現在的生活,加羊索南感嘆不已,“誰能想到,我們牧民能過上這么好的日子!”

原來靠種田、放牧維持生計的村民們放棄了祖祖輩輩流傳下來的生產生活方式,搬進了新居。生活條件是大幅改善了,但是接下來靠啥生活?包括加羊索南在內的很多村民剛開始心里都犯嘀咕。

立新業

靠當地資源 拓新興產業

德吉村美食廣場,村民尕藏招呼生意忙得手忙腳亂,一輩子生活在牧區,從來沒有見過這么多人來村子里,尕藏心中既擔心又開心。他擔心的是,自己60歲了,怕做不好生意;他開心的是,60歲了,相比以前掙錢輕松多了。

2017年11月,尕藏從尖扎縣俄什加村搬進了德吉村的新家,放了一輩子牛羊的他沒有一技之長,起初對自己如何生活下去很是擔心。沒過多久,村里為尕藏分配了一個攤位,他在美食廣場做起了百貨生意,家里有了收入來源。“旅游旺季我一天要賣出去300元的貨。剛從山上搬下來,我盼的是有活干,現在盼的是多掙錢,能致富。”話音剛落,尕藏又忙活了起來。

住進德吉村后,尕藏和村民們越來越忙了,有人開農家樂、有人經營民宿、有人種藏茶、還有人賣文創產品……大家伙兒的日子越過越紅火,起初“靠啥生活”的擔憂蕩然無存。

易地搬遷伊始,尖扎縣就堅持生態、生產、生活深度融合,產業、城鄉、社會協調發展,高標準定位、高起點規劃、多渠道引流,對易地扶貧搬遷的后續產業發展做出了合理布局。

德吉村依托黃河沿岸的秀麗風光,建露天沙灘、水上游樂碼頭、農家樂、美食廣場等,逐步打造出“品地方美食,住藏式民宅,游黃河風光”的旅游發展模式,農牧民吃上了旅游飯。2019年,德吉村接待游客約30萬人次,旅游綜合收入740萬元,群眾分紅80余萬元。光靠季節性強的旅游產業可不行。德吉村還創辦了苗木及藏茶種植合作社,建設了農事體驗園,年收入達100萬以上。

還有東果村和莫合加村發展果蔬采摘業和溫棚種植業,打造了“夏天的百花園、秋天的百果園”;薩尕尼哈安置點依托草場優勢,積極創建生態有機畜牧業示范區,通過牛羊有機認證,提升產品價格和品質,增加搬遷戶收入……7個易地扶貧搬遷安置點產業發展各有特色、群眾增收各有門路。

尖扎縣德吉村。劉歡 攝

穩幸福

捧好“金飯碗” 增強幸福感

易地扶貧搬遷安置點因地制宜發展了新產業,搬遷群眾們有了自己的“小產業”,當起了“小老板”,捧上了“金飯碗”,但是“金飯碗”捧得穩不穩直接關系到農牧民的幸福感。

“以前根本沒想過藏繡還能掙錢,現在干著自己喜歡的事情,還能掙錢,日子越過越有奔頭了。”搬遷居民尕桑卓瑪手上針線起落,臉上笑容洋溢。原本她只是一名普通的家庭婦女,如今有了一個好聽的名字——“繡娘”。

青海藏繡、土族堆繡、撒拉族刺繡、蒙古族刺繡等傳統民族手工藝統稱為“青繡”,尖扎縣是“青繡”代表地區之一。天津開展援青扶貧及對口支援工作時,圍繞刺繡藝人穩就業與“青繡”的傳承,跟青海當地企業合作開展了多期“青繡”培訓班,尕桑卓瑪就是從培訓班走出的學員之一。

“青繡”培訓班只是尖扎縣能力提升工程中的一個縮影。近年來,尖扎縣將農家樂經營、唐卡制作、烹飪、種植、養殖等群眾易接受、市場需求大的項目列為重點培訓科目,不斷增強搬遷群眾適應新居、適應新業的能力,搬遷群眾“自我造血”能力和致富信心不斷提升,捧穩“金飯碗”更加“保險”。

自身產業發展了,集體項目也不能落下。開了家民宿的德吉村村民達巴介紹起自家屋頂的光伏發電設備:“我家的用電靠房頂的光伏板發電,多余的電量能入網,年底還有分紅。”為了充分發揮光照時間長、強度大的優勢,尖扎縣投資2193.6萬元在薩尕尼哈、東果村、莫合加等5個安置點建設光伏發電項目,在搬遷戶屋頂或搬遷點閑置地裝置光伏設施,采用“自發自用、余電上網”模式,將光電接入國家電網,每年每戶可實現4200元以上穩定收入,為無勞動力或弱勞動力的搬遷群眾謀到了生計,同時光伏電板和裝機的日常維護也為搬遷點群眾帶來了新的就業崗位,真正使搬遷群眾有了一份穩定的“陽光”收入,捧穩“金飯碗”又多了一份保障。

德吉村,曾是貧困村,如今已成為幸福村;尖扎縣,曾是國定深度貧困縣,如今已成為青海省“十三五”易地扶貧搬遷工作先進縣。

“金飯碗”捧得更穩了,搬遷群眾的幸福感越強了,尖扎縣的搬遷群眾們依托產業幫扶努力脫貧致富,忙碌著……

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

下山后的幸福生活——青海省尖扎縣德吉村的脫貧之路

曾經是黃河岸邊一塊貧瘠的土地,曾經是偏遠草場飽含艱辛的牧人,如今易地搬遷,讓荒山變成了綠洲,讓夢想照進了現實,更破解了“一方水土養不活一方人”的困境。[詳細] -

青海“德吉”的“幸福密碼”:從“水比油貴”到“山水畫中游”

從貧困戶到富裕戶,從“吃水難”到住進碧水、丹山的“中國最美休閑鄉村”,德吉村人樂開了花。村口墻上貼著的搬遷前后家庭條件對比照片,常令人憶苦思甜。[詳細] -

青海省德吉村:黃河岸邊的美麗嬗變

2020年7月,文化和旅游部、國家發展改革委確定了第二批擬入選全國鄉村旅游重點村名單,德吉村名列其中,成為當地的旅游名片。[詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信