守護“中國西部高原之腎” 這塊濕地在不斷升級

若爾蓋縣黃河九曲第一灣。四川日報全媒體記者尹鋼攝

蹲點點位

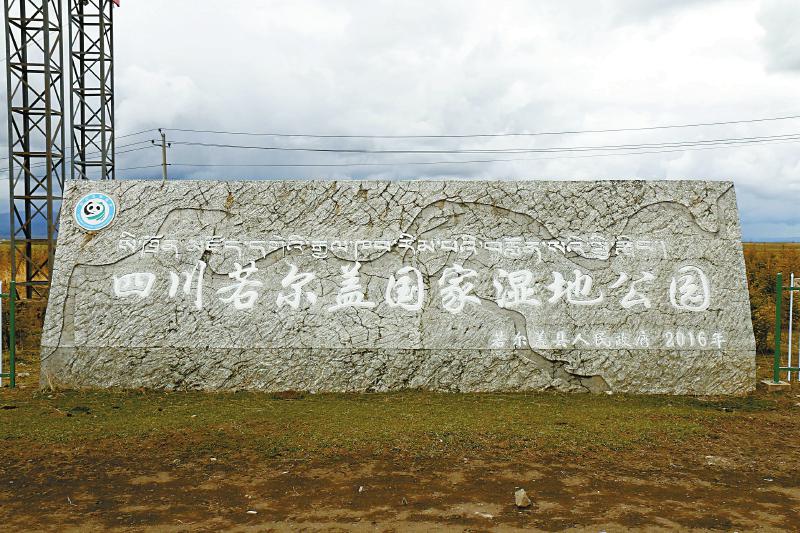

四川若爾蓋國家濕地公園

歷史評價

四川若爾蓋國家濕地公園地處長江、黃河上游,主要由白河和黃河主河道構成,總面積為4094.31公頃,是世界上面積最大、保存最完好的高原泥炭沼澤濕地——若爾蓋濕地的重要組成部分。園區擁有享譽中外的“黃河九曲第一灣”景觀,也是黑頸鶴等珍稀動物的重要繁殖地和棲息地。

得益于今年豐沛的雨水,5月中旬的四川若爾蓋國家濕地公園已經披上了盎然的綠意。行走其間,不時能看到黑頸鶴。它們從位于云南的越冬地遷徙回來,在若爾蓋濕地開始新一輪的繁衍。

“這一切都是保護后的結果,以前濕地萎縮,退化相當嚴重。”若爾蓋縣林業和草原局林業高級工程師熊遠清感慨。

作為世界上面積最大、保存最完好的高原泥炭沼澤濕地,若爾蓋濕地涵養著流經這里的黃河干流,被視為我國的重要水源地之一,并有著“中國西部高原之腎”的美譽。為保護這塊黃河“蓄水池”,2016年8月,四川若爾蓋國家濕地公園正式通過國家驗收,晉身“國家級”。

探索更有力的濕地保護措施,眼下,一個橫跨四川甘肅兩省的若爾蓋國家公園已在緊鑼密鼓創建中。

保護標準“國家級”

讓高原精靈黑頸鶴放心棲息

66歲的血多是若爾蓋縣唐克鎮索格藏村牧民。在他的印象中,過去這片濕地牛羊往來,污水橫流,垃圾遍地。“光我們家當時就有150頭牦牛整天在濕地里啃草。”血多說,那時,全鎮所有村家家如此。

過度放牧讓濕地草場面臨干涸沙化的危險,而被“黃河九曲第一灣”吸引而來的國內外眾多旅游團和自駕游愛好者,則給脆弱的濕地生態帶來了嚴峻的考驗。“沒保護前,來這里的游客可以隨便把車開進濕地,留下車轍和垃圾。”若爾蓋縣黃河九曲第一灣旅游有限責任公司總經理李奎回憶。

但這片濕地的價值,不僅僅是牧場或景區那么簡單。

黃河干流從四川省白河牧場注入若爾蓋縣境內,蜿蜒穿越這片廣袤濕地后流入甘肅。因此,保護“中國西部高原之腎”,對保護“母親河”意義重大。

上世紀90年代,在當時國家林業局、四川省林業廳的支持下,總面積166570.6公頃的四川若爾蓋濕地國家級自然保護區建立。2011年,四川若爾蓋國家濕地公園獲批試點。2012年,四川若爾蓋國家濕地公園開工建設,全力推進原生濕地保護、濕地植被恢復、本底調查、動植物保護、病蟲防治和鼠害治理、污染控制和濕地修復等項目。歷時數年,投入2.3億元,四川若爾蓋國家濕地公園于2016年正式授牌。

如今,濕地公園生態環境得到了極大改善,鄉土植被得到了有效的保護,野生動物棲息地得到了良好恢復。熊遠清說,這幾年濕地公園內監測到的黑頸鶴越來越多。這是唯一一種生活在高原環境中的鶴類,非常珍稀。黑頸鶴數量增加,表明濕地環境質量實實在在得到了改善。

保護力度還在加強——橫跨川甘兩省的若爾蓋國家公園已列入國家規劃,正在加快前期規劃工作。5月20日至21日,四川省林草局舉行創建方案座談會,細化功能區劃范圍,探討創建工作推動進程。

四川若爾蓋國家濕地公園石碑。四川日報全媒體記者 徐登林 攝

“三個三分之一”戰略

牧民在保護中真正獲益

按相關要求,公園核心范圍內凡與規劃相悖的建筑物體和人為景觀,必須一律清理至新規劃的接待生活區域。最終,該區域內的20余戶牧民被安置到規劃集中區。血多家就是要搬遷的20余戶之一。

搬了家,牦牛養殖還是要繼續進行。隨著環境保護力度的加大,如何解決草場與牛羊養殖數量的平衡問題,讓原住牧民們從環境保護中真正獲益進而參與其中,成為若爾蓋濕地治理的一個重要難題。

形勢倒逼下,若爾蓋縣探索出了“放牧+補飼+圈養”三結合順勢養殖集成技術。若爾蓋縣科學技術和農業畜牧局局長張建榮介紹,傳統養殖法中25畝草場一年可飼養1頭牦牛,“三結合”養殖法用不到10畝草場就能飼養1頭牦牛,既保護了生態環境又提高了養畜的科學化水平。

放牧要“節流”,牧民收入更要“開源”。

依托四川若爾蓋國家濕地公園自然資源,2014年,“黃河九曲第一灣”成功創建4A景區。“近年,景區游客數量和收入增長迅速,即使受疫情影響的2020年,景區也接待游客17.91萬人次,收入1513.35萬元,吸納本地就業350人。”李奎說,今年,隨著國內疫情向好,景區游客持續增長。

若爾蓋縣按照“一村一品”思路,把景區周邊村落作為景區休閑觀光和民宿文化體驗承接區,因地制宜開發了一大批游牧文化、觀光農業和休閑度假旅游產品,更錨定“黃河上游生態保護和高質量發展示范縣”定位,提出建設最美高原濕地生態旅游目的地,以旅游業為龍頭發展一批生態產業。

現在,血多對3個孫子有著新期望:“希望他們好好讀書,將來去景區工作,吃上旅游飯。”

若爾蓋縣委常委趙順勇介紹,該縣近年逐步形成了“三個三分之一”戰略部署:一是通過子女讀書、教育,讓保護區原住民三分之一從事其他行業;二是依靠扶貧政策和發展旅游業,讓保護區原住民三分之一轉變為草原生態保護者;三是通過傳統畜牧業向現代畜牧業轉型,讓三分之一原住民實現產業升級。

若爾蓋縣科學技術和農業畜牧局局長張建榮(右)與牧民交流。四川日報全媒體記者 徐登林 攝

發展故事

放牧+補飼+圈養“三結合”為濕地草場“減負”

5月16日早上8時許,若爾蓋縣唐克鎮索格藏村牧民蒲瓦甲走進牦牛圈舍,給新購的21頭牦牛喂料。早上不將牛群趕入附近的草場,反而關在圈里喂飼料,下午才放到草場上吃草,這是若爾蓋縣給濕地草場“減負”的辦法。

2014年的一組調查數據顯示,四川若爾蓋國家濕地公園范圍內有牧民3811戶、22708人,飼養的草食牲畜達613425頭,超載79.56%。其實,牲畜超載放牧現象在整個若爾蓋縣很常見。2018年,阿壩州牧區五縣草原載畜量情況統計表顯示,若爾蓋縣當年理論載畜量為159.42萬羊單位,實際載畜量為189.84萬羊單位,超載率19.08%。

為解決濕地草場牲畜超載問題,在當地牧民和企業多年嘗試的基礎上,2019年,若爾蓋縣正式在全縣推廣“三結合”順勢養殖集成技術,即“放牧(散養)+補飼+圈養”三結合。

“‘三結合’的精髓在于補飼這一環節,飼料部分替代草料,不但減輕了草場的壓力,而且讓牦牛生長期縮短近一半,成本大幅降低,肉質由粗糙變細嫩。”若爾蓋縣科學技術和農業畜牧局局長張建榮稱,過去自然放牧一頭成年牦牛一年需要草場20畝左右,補飼后,僅需 8畝草場且飼養期變短。粗略估計,一頭牦牛出生到出欄平均消耗的草場面積由過去的120畝變成現在的28畝。

截至2020年,若爾蓋縣投入各級資金1420萬元,推廣“三結合”順勢養殖集成技術示范戶142戶。今年4月,蒲瓦甲和朋友東勇共同出資收購21頭3年齡的牦牛,“用這種放牧方式,每頭牦牛每天可以增重0.9公斤,只用補飼6個月就可以出欄。”

張建榮表示,除了“三結合”,該縣還將通過全面落實天然草原禁牧、休牧、草畜平衡制度,加大人工種草力度,逐步實現草畜動態平衡,進一步減輕濕地草場壓力。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。

-

黃河上游生態保護:“黑土灘”變濕地 大天鵝南飛越冬

2019年,四川省若爾蓋縣國際重要濕地保護與修復工程實施,這里建起4條幾公里長的攔水大壩后,漸漸形成濕地,引來了大天鵝。[詳細] -

花湖有約 今年首批黑頸鶴提早歸來

3月6日清晨,雪后陽光下,數千只黃鴨、赤麻鴨、藏鴛鴦、棕頭鷗、斑頭雁等飛禽在光影交錯的若爾蓋花湖嬉戲翱翔,為初春的高原濕地平添靈動與生機。[詳細] -

我們將如何“與狼共舞”?四川省在若爾蓋建立首個狼生態保護監測站

7月29日,若爾蓋狼生態保護監測站掛牌,這是四川省首個為狼而建立的保護站。為何要保護狼?又有何意義?人與狼可以和諧共生嗎? [詳細]

中國西藏網微博

中國西藏網微博 中國西藏網微信

中國西藏網微信